カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2023年4月 (1)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (1)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (6)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (6)

- 2017年2月 (7)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (8)

- 2016年11月 (11)

- 2016年10月 (13)

- 2016年9月 (11)

- 2016年8月 (10)

- 2016年7月 (25)

- 2016年6月 (19)

- 2016年5月 (8)

- 2016年4月 (9)

- 2016年3月 (9)

- 2016年2月 (6)

最近のエントリー

HOME > 院長ブログ

院長ブログ

川越市 新河岸の整体院 【疲れやすい人について】

過度の疲労感を引き起こす原因は、生活習慣が大きく影響していると考えられます。

今回は、疲れやすいカラダになりやすい主な習慣についてお伝えしたいと思います。

疲れやすさの原因となる習慣を知って、過労状態や慢性疲労になる前に改善への取り組みをする事で、疲れにくいカラダを作っていきましょう。

疲れやすさの原因

自律神経の乱れ

疲労を感じやすい原因の一つに、自律神経の乱れが考えられます。

自律神経には交感神経と副交感神経の2つの働きがあります。

それぞれの働きについて

交感神経の働き

交感神経には、呼吸を速める、血圧を上昇させる、筋肉を緊張させる、そして精神活動を活発にするといった働きがあります。

緊張や興奮を促し、人を活動的にする神経です。

副交感神経の働き

副交感神経には、呼吸を穏やかにする、血圧を下げる、筋肉を弛緩させる、そして精神的にリラックスさせるといった交感神経と相対する働きがあります。

睡眠を促し、休息の効果を高めて回復を促進させる作用もあります。

自律神経の乱れが原因の疲れ

現代人の生活は、睡眠不足になりやすいほど多忙で、精神的なストレスにさらされがちです。

つまり、交感神経が優位の時間が長くなる傾向にあります。

そして、交感神経が優位な状況ばかりが続くと、副交感神経が優位になるべき状況においてもスムーズな切り替えが難しくなって、自律神経のバランスが乱れてしまいます。

その結果、休息時にも心身を十分にリラックスさせることが難しくなります。

こうした状況では、眼精疲労や頭痛、動悸、腰痛などさまざまな症状を引き起こす原因となり、全身の疲労を感じやすくなります。

疲れやすさの原因

糖質の過剰摂取

糖分を過剰に摂取すると、疲れを感じやすくなってしまいます。

健康のために果物を食べる習慣のある方もいらっしゃるとおもいますが、果物に多く含まれる果糖も糖分であることに変わりはありません。

摂ってはいけないものではなく、摂り過ぎれば、結局、糖分の過剰摂取につながるということですのでお間違えのないように。もしそのような習慣があるのであれば注意が必要です。

また、飲み物にも注意が必要です。

コーヒーなどの缶飲料、ペットボトル飲料は「甘さ控えめ」あるいは「微糖」と書かれていても、実際にはかなりの糖分量があります。

ご褒美や間食のスイーツにも同じことがいえますので、糖分を摂り過ぎない、健康的な食生活を心がけましょう。

生活習慣による疲れやすさを改善するには

自律神経のバランスを整えるためには、意識して副交感神経優位の状況をつくりを求められます。

例えば、1日あたり7時間位の睡眠とビタミン・ミネラルをたっぷり含んだバランスのよい食事、適度な運動などが効果的です。

また、お腹に力を入れて、息を吸い込むときにお腹を膨らませながら深呼吸する腹式呼吸にも副交感神経を優位にするのに効果があります。

もし、あなたが糖質の過剰摂取が気になっている場合は、食事にビタミンB群を多く含む食材をとり入れるとよいでしょう。

糖分代謝するのにビタミンB群を消費しますので、糖分の多い食生活では特に不足がちになってしまいます。

このビタミンBには疲労の回復を助ける作用があるので、不足分を補うことで、疲労感を軽減させる可能性があります。

ビタミンB群を豊富に含む食品にはウナギ、豚肉、納豆、にんにく、玄米、緑黄色野菜、あさりなどがあげられます。

今回の内容をご参考いただき、ご自身の取り組みで生活習慣を改善していきましょう。

もし、ご自身での取り組みをしても、なかなか疲労が取れない場合は、カラダのゆがみをしっかり整えて、回復できるカラダを取り戻すことが先決かもしれません。

そんな時は、お気軽に川越総合整体院へご相談下さい!

(川越総合整体院)

2016年11月17日 07:28

川越市 新河岸の整体院 【慢性疲労について】

慢性疲労とはどのような状態なのか?

ゆっくりと休息をとったはずなのに、いっこうに体調が改善しない慢性的な疲労に悩んでいるあなたへ

長引く著しい疲労感や倦怠感がある場合には、慢性疲労症候群の可能性もたかまります。

そこで今回は、頑固で慢性的な疲れのメカニズムについてお伝えしたいと思います。

厚生労働省の調査で、約6割以上の人が疲労感を自覚しながら生活していることが明らかになっています。

もしあなたが慢性的な疲労感を自覚しているのでしたら、慢性的な疲労感を覚えるメカニズムと慢性疲労症候群のリスクについて、ご参考下さい!

十分な休息をとっても強い疲れがとれないという慢性疲労症候群の可能性も考慮して、まずはご自身の疲労の度合いをきちんと自覚することが大切です。

慢性疲労のメカニズム

疲労を引き起こす大きな原因の1つに、活性酸素による細胞の酸化ストレスがあることを以前にもお伝えしました。

また、肉体疲労なら筋肉細胞、精神疲労なら神経細胞が酸化され、傷ついてしまうのです。

ここに、さらなる負荷がかかると、そこを修復する作業が追いつかなくなります。

これが疲労の発生メカニズムです。

修復に必要なエネルギー源は、傷ついた箇所が多ければ、それだけ大量に必要になります。

そのため、あまりに疲労した状態が続くと、修復に必要な物質が足りず、細胞は傷ついたままに、、。

これをくり返して、疲労を蓄積してしまった状態が慢性疲労の原因になるのです。

慢性疲労は、疲れきって傷ついた箇所を修復する余裕がなく、十分に回復しないまま、さらなる疲労が積み重なった状態なのです。

悪化すると慢性疲労症候群に!!

常に強い疲労感や倦怠感を覚え、日常生活にも支障を感じているようであれば、それは慢性疲労症候群かもしれません。

慢性疲労症候群とは、これまで元気に生活していた人が、ある日突然、極度の疲労感や倦怠感によって、6カ月以上正常な社会生活が送れなくなっている状態の人が当てはまります。

その発症メカニズムは完全には明らかになっていませんが、慢性疲労症候群の人は、ちょっとした負荷がかかっただけで、脳が強い負担を感じてしまいます。

そして、その負担が原因で脳に炎症が起きやすくなってしまいます。

慢性疲労症候群の現状

慢性疲労症候群によって生じる脳の炎症は、既存の抗炎症薬で改善できるとは限らないようです。

西洋医学においても有効な治療法が確立されていないのが現状のようです。

わかっているのは、何らかの強いストレスに対峙したとき、それを適当にごまかせず、とことん突き詰めて抱え込んでしまう人ほど慢性疲労症候群になりやすいということ。

このことから、精神的な負担が強くなって起こり得る抑うつや引きこもりなどの精神症状と同じ傾向をもっているともいえます。

また、睡眠リズムが不規則になると発症リスクが上昇する傾向から、規則正しい生活を心がけて予防するという考え方が大切です。

カラダの修復をうながす成長ホルモンは、ほとんどが夜間睡眠中に分泌されます。

なので睡眠リズムはとても大切だということを再認識しましょう。

その上で、強い疲労感があるときには無理を続けて悪化さてしまうのを避け、ココロとカラダに対し、車で言えばアクセルを踏み込むだけでなく、ゆるめたり、時にはブレーキをかけてあげる、すなわち適度に休息をとることが大切です。

あなたの持つ、本来の回復力を取り戻し、慢性疲労症候群を解消するなら→川越総合整体院

(川越総合整体院)

2016年11月13日 08:24

川越市 新河岸の整体院 【疲労の種類と特徴】

疲労は大きく分けると、精神的疲労、脳疲労、身体的疲労という3種類に分類されます。

・やる気やが低下する精神的疲労

・認知力の低下といわれる脳疲労

・筋肉の疲れなどによる身体的疲労

今回は、それぞれの疲労の特徴についてお伝えします。

あなたが感じている疲労は何が一番大きく影響しているのでしょうか?

自分の疲労の原因を知って、疲労が蓄積するのを防ぐためにご参考下さい!

やる気・モチベーションが低下する「精神的疲労」について

物事を始めるために必要なやる気やモチベーションなどの精神力が低下すしてしまう疲労を「精神的疲労」と言います。

全てにおいて興味がなくなったり、何もする気がしなくなるなどの症状が出ます。

自覚症状に気がつきにくい傾向があります。

朝起きたときに大きな疲労感じるのが特徴です。

また、眠りが浅く、ぐっすり眠れないという人います。

日常のさまざまなプレッシャーに対するストレスが原因として考えられています。

その中でも特に、人間関係や悩み事などから発生するストレスと大きく関係しています。

このストレスが慢性化して、その人の限界を超えると、うつ病などの精神疾患や副腎疲労などの臓器の疾患の発症を引き起こすこともあります。

ストレスを解消する事なく頑張り続けると、この疲労感は慢性化しやすいため、休息をとるなど、ストレスの原因に働きかけることが必要です。

認知力の低下と言われている「脳の疲労」

理解や判断、論理などの人間の知的機能を低下させると言われる「脳疲労」。

パソコン仕事や勉強などで、視神経や脳が緊張した状態が続くことにより起こる神経の疲れです。

この疲労によって、学校や職場での生産性や作業効率が低下することもあります。

そのため、記憶力や思考力、注意力などが低下する、この他集中ができなくなるなど個人が持つ認知能力がしっかり発揮できなくなる可能性があります。

また、脳が緊張している時は、交感神経の働きが活発になることによって内臓や筋肉が働き続けてしまいます。

そうなると、身体にも疲労が溜まっていくことがあります。

「脳の疲労」の回復方法としては、一時的なものではカフェインや栄養ドリンクを飲むなどがありますが、しっかりと原因を見つめて回復させるならば、脳の血流を良くするための運動、栄養・食事の改善、仕事の進め方を変えることなどがよいでしょう。

精神疲労や脳疲労からも起こる「身体的疲労」について

身体的疲労は、筋肉を動かすためのエネルギーの不足と、疲労物質の蓄積によって起こる疲労です。

筋肉は、そもそもエネルギーが足りないと動かすことが難しくなります。

また、一部の筋肉だけが緊張を続けていると、疲労物質の影響から、筋肉の働きが悪くなることも、、。

この状態で筋肉を動かさなくなると、さらに疲れやすいカラダになってしまうため、注意が必要です。

また、身体的疲労は、精神的疲労や脳疲労から発症することもありますす。

肉体は疲れていなくても、脳が疲労してしまうと、身体能力が低下してしまうことがあります。

症状はカラダのダルさ、疲れが取れない、刺激に対する反応が遅い、鈍い、行動量の減少、食欲の減少、眠気がとれない、ふらつきやめまい、動作がゆっくりになるなど、日常生活にも影響が出始めてしまいます。

身体的疲労を感じた場合は、生活習慣の見直しや、精神的疲労や脳疲労の可能性がないかについても考えましょう。

川越総合整体院の整体では、身体的疲労と脳疲労の回復をサポートし、精神的疲労へのアプローチも可能です。

ご自身の取り組みでなかなか改善されない場合は、ぜひ一度、川越総合整体院へご相談下さい!

(川越総合整体院)

2016年11月11日 07:49

川越市 新河岸の整体院 【疲れを知らせるココロとカラダからのサイン】

疲労や過労にともなう症状にはどのようなものがあるのでしょうか?

今回は、疲労した際に現れる心身の症状、疲労感をともなう病気について、お伝えしたいと思います。

慢性化させないためにも、当てはまるものがないかチェックしてみてください。

疲労といっても、その程度は人によってさまざまです。

また、単なる疲れではなく、大きな病気が隠れていることもありますので、決して軽く見ることはできません。

疲労時の症状とそのサインとは?

疲労は、ココロとカラダが休息を求めてあるサインです。

身体的ストレス、精神的ストレスが続くと、普段どおりのパフォーマンスを発揮することができなくなります。

そのため、長い目でみれば、疲労を感じたときは、なるべく休息をとってココロとカラダを回復させることに努めたほうが生産性は上がるでしょう。

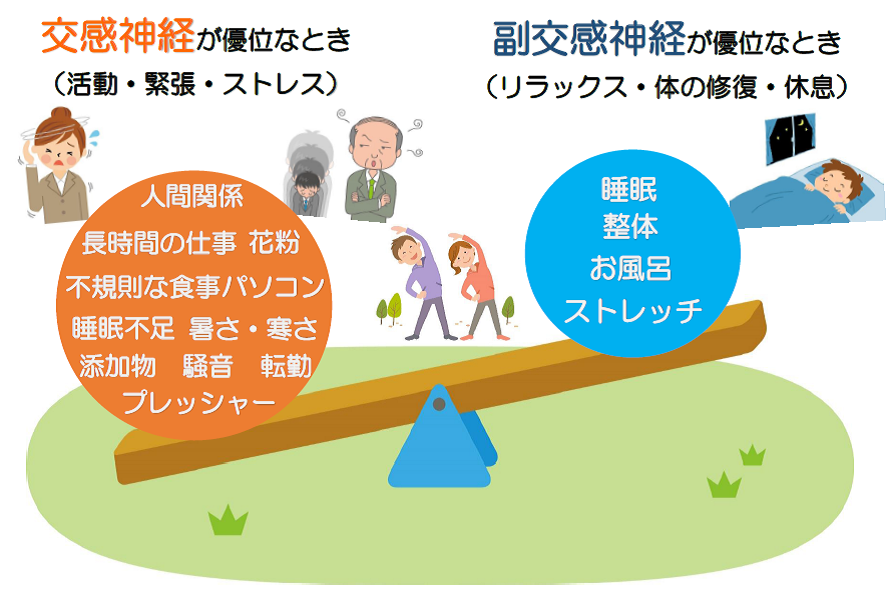

しかし、毎日忙しく仕事に集中していたり、強い責任感に苛まれていると、疲労を自覚することがしにくくなります。

無意識のうちに限界を超えてしまうこともあるのです。

残業が続いたときや、睡眠不足のときなどに以下のような自覚症状が現れた時は、過労気味になっているかも知れません。

【疲労時に現れやすい症状】

・食欲不振

・集中力低下

・眠気

・肩こり

・腰痛

・寝起きが悪い

・肌あれ

もし、これらの症状に思い当たるのであれば、少し過労気味かもしれません。

寝る時間を早めたり、食事のバランスを見直したり、カラダを労わるようにしてください。

疲労の原因

疲れが溜まる一般的な原因として、次のようなものがあげられます。

ご自身の生活習慣と照らし合わせてまて、あてはまるようであれば、改善が必要でしょう。

・睡眠不足、不規則な生活

睡眠時間が少ない人はもちろん、就寝時間が不規則だったり、昼夜逆転している人も要注意です。

一日の疲れを癒すことができず、徐々に慢性疲労へとつながっていきます。

また、皮膚の新陳代謝をうながす成長ホルモンはほとんどが夜間睡眠中に分泌されます。

しっかり睡眠がとれないと、アンチエイジングにも良くないです。

精神的ストレス

仕事、育児、家事などでストレスを感じ続けていると、ストレスによる疲労感が蓄積されて、慢性的な疲労につながることがあります。

仕事や家事に夢中になって集中していると、なかなか疲労を自覚できません。

手を休めたときに疲れが遅れてドッとくるような場合は注意が必要です。

栄養バランスと食習慣

忙しいと、手軽だからとジャンクフードばかりに偏っていたり、栄養バランスを無視した食事を続けていると、カラダがエネルギー不足になってしまいます。

特にビタミン、ミネラルが不足すると、体内でエネルギーが十分に産生できず、疲れやすくなります。

過労、激しい運動

働き過ぎやストレス解消にと、ハードな運動で気分転換を図ろうとしてカラダを酷使し過ぎると、エネルギーの産生に必要なビタミンB1、B6、ミネラルといった栄養素が足りなくなり、余計に体力の消耗が進みます。

加齢による代謝の低下

年齢を重ねると、体内の老廃物が代謝されにくくなり、疲れやすくなります。

加齢そのものは避けられなません。

年齢に合った食事、睡眠、適度な運動などの生活習慣をその都度見直す必要性があります。

疲労感をともなう病気

単なる疲労だと思っていたら、実は病気が隠れていたというケースは少なくありません。

日頃から疲労感に悩まされている方は、病気の可能性がないか、気になる点があれば医療機関への受診をまずはおすすめします。

更年期障害

女性の場合、個人差がありますが、閉経前後の10年ほどの間(更年期)に、女性ホルモンの急激な変化が生じます。

この時期には、肩こりやほてり、イライラ、不安感などに加え、疲れやすさを感じることがあります。

貧血

鉄分不足などによって、血液中のヘモグロビン濃度が低下した状態をいいます。

血液の酸素運搬能力が低下して、頭痛やめまい、耳鳴り、そして疲労感などが生じることがあります。

うつ病

精神的な要因でも、食欲減退、睡眠障害、疲労感などが現れます。

ココロとカラダのバランスを大きく崩してしまった時は早めにまずは医療機関を受診しましょう。

川越総合整体院では、ココロのケアに必要なカウンセリングコース+整体でのサポートも可能です!

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中、断続的に呼吸が停止している場合、睡眠時無呼吸症候群という病気が疑われます。

睡眠の質が低下し、睡眠による体力回復が十分に図られないため、昼間に強い眠気を感じたり、疲労感や倦怠感を覚えます。

慢性疲労症候群

原因不明の著しい疲労感や倦怠感が6カ月以上継続している状態を言います。

更年期障害やうつ病と症状が似ていますが、別の病気です。

ウイルス性肝炎

肝炎ウイルスが肝臓に感染することで起こります。

急性肝炎では、全身の疲労感、発熱、食欲不振、黄疸などがみられます。

いかがでしたでしょうか?

誰もが日々の生活の中で疲労感を感じています。

だからと言って、疲労感が抜けず続いているのでしたら、まずは医療機関を受診して、特に大きな問題がなければ、カラダのバランス、脳や内臓機能の低下によって回復しにくくなっていることもあります。

もちろん、あなたの生活習慣を見つめ直す必要がありますが、しっかりとカラダを整えることも必要でしょう。

お気軽に、川越総合整体院へご相談下さい!

疲労回復なら川越総合整体院におまかせ下さい!

(川越総合整体院)

2016年11月 8日 07:41

川越市 新河岸の整体院 【肉体疲労のメカニズム】

疲れが取れず、寝ても回復しないとお悩みの方は、肉体の疲れが限界にきているのかもしれません。

今回は、肉体疲労の原因、メカニズムについてお伝えしたいと思います。

ご参考下さい!

疲労には、精神的ストレスに起因する精神疲労と、肉体的負荷に起因する肉体疲労があることを前回お伝えしました。

そのなかでも今回は肉体疲労が溜まったことで慢性的な疲労感が生じている人に向けての、肉体疲労の原因、メカニズムについてお話しします。

肉体疲労の原因物質?

身体に疲労感が現れる原因となる物質は1つだけではありません。

色々な要因が絡み合っていて、「これっ!」と1つに特定できるものではないからです。

今までは乳酸という物質が原因と考えられていました。

しかし最近では否定的な見解が主流になっているようです。

とはいえ明確な結論が出ているわけではなく、現在も原因を特定するための研究が進められているのが現状とのことです。

その中でも、有力とされる説をもとに肉体疲労の原因をお伝えしてみます。

トリプトファン説

現時点で、有力とされている疲労の原因物質はトリプトファンです。

正確にはトリプトファンだけでなく、トリプトファンが代謝される過程で生じるキノリン酸などの物質も原因になると考えられているとのことです。

専門的な部分は何となくでもご理解下さい。

こうした物質が神経毒性をもっているために脳にも影響を与え、疲労感が発生するという説です。

酸化ストレス説

続いて、酸化ストレス説ですが、これは活性酸素によって、筋肉、脳神経細胞に酸化ストレスが発生して、疲労が生じるとする説です。

肉体疲労の場合、特に筋肉の酸化ストレスが問題になります。

本来の状態であれば、活性酸素による酸化ストレスはそれほど大きくはありませんが、過度の負荷がかかると、活性酸素の大量発生して一気に酸化ストレスが増えます。

活性酸素は、紫外線を浴びることで皮膚にも大量発生しその結果、老化の原因となります。

活性酸素に対して、ビタミンCやトマトリコピンなどの「抗酸化成分」はアンチエイジングのために良いとされるのはこのためです。

肉体疲労のメカニズム

健康な状態であれば、カラダは疲労を回復することができます。

当院をご利用いただいている方からも、整体を受けるようになってから、一晩休むと疲労を回復できて翌日に持ち越さなくなったという喜びの声をいただきます。

これは、人体に備わっている恒常性(ホメオスタシス)という、カラダの状態を一定に保とうとする性質がしっかり働くためです。

たとえば活性酸素が発生しても、体内で活性酸素を処理する機能が働き、酸化ストレスは最小限に抑えられるというわけです。

しかし、あまりにも強い負荷がかかると、活性酸素を処理しきれなくなって、酸化ストレスによる細胞機能の低下が発生してきます。

回復のためのエネルギーが足りていたり、行き渡っていれば、細胞機能を修復しようとする働きで徐々に回復していきますが、エネルギー不足に陥ってしまうと、その細胞修復も間に合わなくなるのです。

これが疲労のおおまかなメカニズムと考えられています。

休息をとっても疲労が抜けない場合、恒常性が低下し、普段の休息だけでは細胞の修復も間に合わないという状況になっている可能性が高いと言えます。

このまま、回復も間に合わないのに、さらに疲労が溜まって負荷がかかると、いつまで経っても体調が上向くことはありません。

こうなってくると、慢性疲労の状態になってしまいます。

長引く疲労感に悩んでいる場合、なんとか悪循環をストップさせて、回復が追いつくだけの充分な休息と、場合によっては、回復力を高めるために、専門的な整体施術が必要とされることがあります。

より早く、しっかり回復出来るカラダを取り戻すなら、川越総合整体院にご相談、またはご利用下さい。

(川越総合整体院)

2016年11月 5日 08:51

川越市 新河岸の整体院 【最近「疲れるなぁ〜」と感じているあなたへ】

あなたは大丈夫? 疲労度のセルフチェック

毎日を忙しく過ごしていると、疲れた状態に慣れてしまい、自分がどれだけ疲れているのかがわからなくなってしまいます。

そこで、今の疲労度をご自分でチェックして、あなたの疲労の状態を確認してみましょう。

ココロとカラダの疲れは、仕事への集中力、責任感、充実感などに覆われてなかなか自覚できないところがあります。

疲労しているのにそれを放置し続けていると、うつなどの精神症状を発祥することもあります。

疲労度を客観的に把握するようにして、適度なところで自分にブレーキをかけることも必要です。

そこで、肉体疲労、精神疲労の特徴から、肉体と精神がどの程度疲れているのかをセルフチェック項目を作ってみました。

ご参考下さい!

肉体疲労と精神疲労

疲労には、大きく分けて肉体疲労と精神疲労の2つがあります。

もしあなたが、疲れを自覚しているときには、まず主な原因が肉体疲労なのか、それとも精神疲労なのかを自覚しておく必要があります。

どちらか一方だけの疲労とうこともありませんので、相互に影響し合い悪循環を生んでいることも多いのですが、まずは自分の状況をしっかり把握しておくことが改善への第一歩となります。

(1)肉体疲労について

運動やその他の身体的負荷がかかることで、筋肉細胞が傷ついて発生する疲労です。

このような疲労は自覚しやすいので、適度に休息をとっていれば悪化しにくいですが、作業に夢中になっていると、気づく前に限界を超えてしまうこともありますので、注意が必要です。

(2)精神疲労について

精神的ストレスなどが要因となって神経細胞が傷つくことで発生する疲労のことです。

一日中パソコンに向かう仕事の方や、細かい時間管理を強いられている人は要注意です。

肉体疲労よりさらに自覚しにくいので、知らないうちに悪化していることも、、。

また、ただ何もせず寝ているだけでは解消しないのも精神疲労の特徴の1つです。

趣味など、楽しい気分で過ごす時間を増やすことで解消がうながされます。

しかし、ストレスが溜まっていると、楽しい気分になること自体が難しいものです。

なので解消が難しい分、肉体疲労より根が深いと言えるでしょう。

疲労度チェックリスト

文献を参考に、疲労のチェックポイントをまとめてみました。

自分がどの位疲れているか、肉体と精神のどちらが疲れているかの目安として確認してみ下さい。

1. 思考力の低下を感じる

2.筋肉痛がある

3. なかなか寝つけないなど、睡眠に問題がある

4. ちょっとした運動、作業でも疲れてしまう

5. 仕事への意欲が落ちている

6. 首筋のリンパ節に触れると腫れている

7. ふとした瞬間にぼーっとしてしまう

8. 寝て起きても疲れがとれていない

9. 集中力が落ちている

10. 頭痛、頭が重い感覚がある

11. 寝坊したり、早起きが難しい

12. 喉の痛みを感じる

13. ちょっと明るいだけでまぶしく、目がくらむことがある

14. 身体に力が入りにくくなった

いかがでしたでしょうか?以上の問いのうち、偶数番号は肉体疲労を、奇数番号は精神疲労を指しています。

該当した偶数、奇数の割合が多いほど、偶数番号であれば肉体が疲れている可能性が高くなり、奇数番号なら、精神的な疲れが出ている可能性が高いといえます。

結果をもとに、疲労を回復させるためには、まず自分の体調を正しく理解することが大切です。

ゆっくり休養するべきか、それとも趣味の時間を優先するのか、結果を参考にして回復のための方針を決める一助としてぜひ役立ててください。

疲労と活性酸素による酸化ストレスは密接な関係にあります。

活性酸素は老化の原因にもなりますので、疲労をそのままにしておくことは、活性酸素によるダメージを放置しておくことになってしまい、アンチエイジングの妨げにもなる可能性がありますので、ぜひこの事も覚えておきましょう。

疲れを溜めない、疲労を素早く解消を目指すなら 川越総合整体院

(川越総合整体院)

2016年11月 3日 07:55

川越市 新河岸の整体院 【食べ物で冷え性を改善に取り組む】

こんにちは、川越総合整体院の和田です。

前回はカラダを冷やす飲み物と食べ物についてお伝えしました。

いくら重ね着をして、外側からの冷えを防いでも、内側からカラダを冷やしていては万全とはいかないのです。

今回はツラい冷え性を解消するために、前回に引き続き、日々の食事の改善策についてお伝えしたいと思います。

カラダを冷やす食べ物や飲み物は避けつつ、意識してカラダを温めてくれる食べ物を積極的に摂れるようにしましょう。

食べ物の見分け方

前回もお伝えしましたがカラダを冷やす食べ物は、冷え性の大敵です。

カラダを冷やすものばかり摂取していると、カラダはどんどん冷えてしまいます。

カラダを温めてくれる食べ物と、冷やす食べ物、どう見分ければよいのでしょうか。

地中(土の中)に育つもの・寒い国の産物・冬に旬を迎える野菜や果物については、カラダを温めてくれる性質があります。

反対に、地上に育つもの・暑い国の産物・夏に旬を迎える野菜や果物は、カラダを冷やす傾向があります。

全てに当てはまるわけではありませんが、カラダを冷やす食べ物の中でも調理したり発酵させたりすることにより、体カラダを温める食べ物に変化するものもあるからです。

カラダを温めてくれる食べ物

野菜類…ニンジン、カボチャ、ネギ、山芋、ショウガ、ネギ、ニラ、ニンニク、山椒、かぶなど

肉・魚類…鶏肉、羊肉、鮭、鯖、タラ、ふぐ、さばなど

調味料・香辛料…味噌、ニンニク、コショウ、シナモンなど

豆類…小豆、黒豆、納豆など

飲み物…しょうが湯、黒豆茶、ほうじ茶、紅茶、ウーロン茶、赤ワイン、日本酒、紹興酒などです。

カラダを温めてくれる、生姜の力

「カラダを温めてくれる食材」としてとてもよく知られているのが生姜ではないでしょうか?

生姜を食べるとポカポカとカラダが温まるというのは、実際に体験したことがある人も多いのではないでしょうか。

ただし、生姜を生で食べても、カラダを温めてはくれません。

生の生姜に含まれるのは「ジンゲロール」という成分で、刺激はありますが、生ではカラダを温めてくれるわけではないのです。

ジンゲロールには強い殺菌力があるので、風邪の予防やひいてしまった時などに重宝します。

このジンゲロールは、加熱・乾燥によって「ショウガオール」という成分に変化します。

このショウガオールに、カラダを温める力があるのです。

冷え性対策のために生姜を摂る場合は、生ではなく加熱・乾燥させるとよいでしょう。

さらにおすすめなのが、乾燥生姜。

乾燥させることでショウガオールがさらに増えるので、カラダを温めてくれる効果を期待することができます。

生の生姜を蒸して天日干しにし、料理に加えたり、粉末状の乾燥生姜を紅茶の中に入れたりと、ちょっとした工夫で生姜のカラダを温める力が増しますので、生姜を食べる際には覚えておきましょう。

食養生は、自然や先人達からの恩恵そのものです。

この自然の摂理や先人達からの知恵を大切に利用して、カラダに負担をかけずに冷え性を改善していきましょう。

川越市で冷え性の改善を目指しているなら 川越総合整体院

(川越総合整体院)

2016年10月31日 07:04

川越市 新河岸の整体院 【その食べ物や飲み物が冷えの原因?】

こんにちは、川越総合整体院の和田です。

野菜や果物、飲み物に調味料まで「カラダを温める食べ物」と「カラダを冷やす食べ物」が存在します。

もしあなたが冷え性に悩んでいるでしたら、食事も意識してみるとよいでしょう。

そこで今回は、冷えの原因を作る、カラダを冷やす食べ物について、お伝えしたいと思います。

今一度、ご自分の食生活を見直してみましょう。

カラダを作る「食事」の大切さ

食事は、人が生きていくために必要な栄養素を摂るための行為です。

「毎日の食べ物がその人をつくる」ともいわれます。

これは、知れば知るほど過言ではないなぁ〜と実感できます。

あなたが、どんな食事をしているかで、その人が健康的な生活をしていけるかどうかが変わってきてしまうほど、食事は健康に深く関係し、影響しているのです。

毎日の食事を見直し、改善していくことで、風邪をひきにくくなったり、疲れにくくなったりと得られるメリットはたくさんあります。

自然治癒力も高まり、病気やカラダの不調も快方へ向かうきっかけとなるでしょう。

今、口に入れているものが、あなたのカラダを作っています。

冷え性で悩む人には特に考えてほしい「食事のこと」とは、まずカラダを温める食べ物と冷やす食べ物を知って、カラダを冷やす食べ物をなるべく摂取しないように意識すること。

カラダを冷やすものばかりを摂取していると、せっかく取り込んだ熱も体の外へ排出されてしまいます。

冷え性もあり、体調を崩しがちな人は、骨格や筋肉、自律神経のバランスを整えることも大切なのですが、ご自身で食事を通して改善を促してあげることが基本で、とても大切なのです。

カラダを冷やす・温める食べ物の見分ける方法

では、カラダを冷やす食べ物・温める食べ物には、どのようなものがあるのでしょうか?

意外と簡単に覚えることのできる見分け方があります。

全てが該当するわけではありませんが、基本的な考え方として覚えておくとよいでしょう。

1.育っている場所

地上に育つもの→カラダを冷やす

地下に育つもの→カラダを温める

カラダを冷やす食べ物は、地上に育つ性質があります。

一方、地中で育ったものには、カラダを温める働きがあります。

夏野菜のキュウリやトマトなどの火照ったカラダを冷やしてくれる野菜は地上に実ります。

反対に、土の中で育つジャガイモや生姜などの根菜類には、カラダを温める働きがあるのです。

2.育っている国・季節

温かい季節・温かい気候の国で育つもの→カラダを冷やす

寒い季節・寒い気候の国で育つもの→カラダを温める

南国などの温かい国は、カラダが火照りやすいため、食べ物で熱を逃がさないといけません。

そのため、温かい気候の南国などで発育する果物や野菜などには、カラダを冷やす性質がのあるものがあります。

一方、寒い季節や寒い国で育ったものも同様に、温度が低い分、カラダを温めてくれるものが育ちます。

3.飲み物・調味料は色を目安に

白など淡白な色、発酵していない飲み物→カラダを冷やす

赤や黒などの濃い色、発酵している飲み物→カラダを温める

飲み物は、赤や黒などの濃い色の飲み物や、発酵させた飲み物はカラダを温める傾向があるのに対して、砂糖を多く使った飲み物や、白色の飲み物、発酵していないものは、カラダを冷やす性質があります。

4.調味料は味で仕分けを

酸っぱさを感じる調味料→体を冷やす

塩辛さを感じる調味料→カラダを温める

飲み物と同様に発酵しているものがカラダを温めるという考えかたももちろんあてはまりますが、それに加えてすっぱいものは体を冷やし、塩辛いものは体を温めるという傾向があります。

体を冷やす食品について

野菜・果実類

キュウリ、キャベツ、白菜、レタス、トマト、おくら、もやし、ナス、セロリ、ほうれん草、小松菜、ゴーヤ、柿、梨、バナナ、メロン、スイカ、パイナップル、竹の子、蟹、タコ、アサリなど

飲料

麦茶、コーヒー、牛乳、豆乳、緑茶、ジュース、清涼飲料水、水、白ワイン、ビール、ウィスキー、焼酎など

調味料

白砂糖、酢、マヨネーズ、ドレッシング、化学調味料、植物油などです。

当院を訪れる、冷え性でお悩みのクライアントさんにお話しするとほとんど方が、今回お伝えしたようなことを「なんとなく」でしかこの事を知りません。

もちろん、ただ知っているだけでは冷え性の改善にはなりませんので、ぜひ実行までしてみて下さいね。

次回は、体を温める食べ物、飲み物についてをお伝えしたいと思います!

川越市で、冷え性改善を目指しているなら 川越総合整体院

(川越総合整体院)

2016年10月28日 07:16

川越市 新河岸の整体院 【ふくらはぎを温めて冷えを改善】

こんにちは、川越総合整体院の和田です!

足は第二の心臓っていいますが、足のどこだと思いますか?

それは「ふくらはぎ」です。

きっと、ご存知でしたよね?

そのふくらはぎに対してのケアで、冷えを緩和させたり改善させる方法があります。

それはふくらはぎを温めてあげる方法です。

第二の心臓といわれる「ふくらはぎ」。

実は冷え性を緩和させたり、改善するために、ふくらはぎを温めることはとても大切なことなのです。

ふくらはぎについて、ご自身でできる簡単なマッサージなどについて、今回はお伝えしたいと思います。

ご参考下さい!

ふくらはぎの役割

第二の心臓ともいわれているふくらはぎ。

ふくらはぎには、カラダの不調を改善するためのツボが数多くあります。

ツボと言うと足ツボ?すなわち足の裏のイメージを持つ方も多いと思いますが、足裏に負けないほど、重要で効果的なツボが集まっているのがふくらはぎなのです。

さらに、ふくらはぎは、心臓から送られてきた血液やリンパ液などの体液を、心臓に戻すポンプ的な役割を果たしてくれています。

それがゆえにポンプの機能が落ちてしまうと、心臓への血流も悪くなる一方になってしまいます。

しかし、ポンプ機能がしっかりと働けるようになると、心臓への血液循環が活性化して、新陳代謝も良くなるでしょう。

ポンプの役目を果たすために大切なことは、ふくらはぎの筋肉を十分に動かせるように筋肉を刺激してあげること、そしてポンプが正常に動けるようにある程度温めてあげることが大切です。

このように、温めることでふくらはぎを“正常運転”させることによって、全身の血液循環やリンパなどの体液の循環が促進され、冷え性も緩和したり改善するというメカニズムになります。

さらに、むくみの解消や免疫力が向上したり、代謝も上がりやすくなることからダイエットにも効果的で、さまざまな効果が期待できます。

逆を言うと、ふくらはぎを冷やすということは、カラダ全体を冷やしていることと同じなのです。

しかし、ふくらはぎは常に触れている部分ではないため、「冷えていることにもあまり気づけない」部分でもあります。

では、どのようにふくらはぎを温めるのが効果的なのでしょうか。

ふくらはぎの温め方

まず、ふくらはぎをあまり露出さないようにすることが大切です。

ふくらはぎを温めたい場合は、スカートよりもズボンを選ぶようにして、ふくらはぎを覆うようにすることです。

仮にスカートを履く場合でも、厚手のタイツやハイソックス、さらに、レッグウォーマーなどで温めたり、保温することも効果的です。

オシャレはガマンではなく、カラダのことを考えつつ楽しみながら、あまり露出をしないように心がけましょう。

さらに、ふくらはぎを温めるのに効果的なツボを覚えて、お風呂上がりに適度な刺激でツボ押しをすることも効果的です。

ふくらはぎにあるカラダをあたためるツボでよく知られているのが、「三陰交(さんいんこう)」と「懸鐘(けんしょう)」です。

三陰交は、内くるぶしの頂点から指の幅4本ほど上付近にあるツボで、骨と筋肉の境目にあります。

ツボの場所は、個人差があるので、目安とした場所付近を押すと少し痛みを感じるところがツボだと思ってよいでしょう。

懸鐘は、足の外側にあるツボで、外くるぶしの頂点から指の幅4本ほど上付近にあるツボになります。

ここを刺激することで、ふくらはぎを温めながら、冷え性を解消することが期待できますので、コツコツとケアを続けてみましょう。

川越市で冷え性の解消を目指すなら川越総合整体院

(川越総合整体院)

2016年10月25日 08:29

川越市 新河岸の整体院 【隠れ冷え性(内臓型冷え性)について】

こんにちは、川越総合整体院の和田です!

冷え性でも手や足ではなく、内臓が冷えることで体調崩してしまう隠れ冷え性(内臓型冷え性)、自分ではなかなか気づけないこのタイプの冷え性について、症状や原因、内臓の冷えを見抜く方法についてお伝えしたいと思います。

内臓型冷え性とは

冷え性は、手足が冷たくなる末端冷え性が多いのですが、中には「手足は温かいのにおなかが冷える」という冷え性が内臓型冷え性です。

手で触れても確認ができないので、自分でもなかなか気づけない“隠れ冷え性”ともいわれています。

内臓型冷え性とはその名の通り、内臓が冷えている状態を指します。

内臓の理想的な温度37.2℃~38℃といわれています。

この温度を保つためには、体温が36.5℃程度は必要でしょう。

もし、あなたの平熱が35℃台の人は、気づいていないだけで、もしかしたら内臓型冷え性かもしれません。

内臓の温度が低下すると血液の流れが悪くなるだけでなく、免疫力も代謝も低下します。

たとえば、内臓温度が1℃低くなるだけで、人間の基礎代謝は約12~15%も低下するともいわれています。

代謝が悪くなるということは、体内に老廃物が溜まりやすく、体調を安定させるためには、少しでも内臓の温度を上げて代謝を上げたいところです。

ただ、やっかいなことに「内臓が冷えている」状態には自分ではなかなか気づけません。

そのため、知らないうちに内臓型冷え性が悪化してしまっているという事も少なくありません。

内臓型冷え性の症状

内臓が冷えていることがなかなか自覚できない内臓型冷え性。

以下の項目に複数当てはまる、内臓型冷え性の疑いがあると考えられます。

・顔色がいつも悪い

・下腹部がワキよりも冷たい

・肩こりがひどく、手足がむくみやすい

・胃腸が弱い

・寝つきが悪く、朝起きるのがつらい

・肌荒れ、シミ、そばかす、くすみなど、肌トラブルが多い

内臓型冷え性の原因

原因①筋肉量の不足

全身の血流が悪いと、内臓への血流が滞ってしまいます。

また、女性は男性よりも筋肉量が少ないため、血液を全身へ送るポンプの役目が弱いのも原因のひとつとして考えられます。

そのため、内臓型冷え性は女性に多いのです。

原因②運動不足・低血圧

一般的な内臓の温度37℃位と言われています。

運動不足や低血圧が原因となって、内臓の温度が下がってしまうことがあります。

また、内臓の温度が低くなると、消化・吸収の働きが鈍ってしまうため、脂肪の燃焼にも悪影響を及ぼします。

内臓の動きが鈍り、代謝が落ち、摂取したカロリーがエネルギーへと転換されることが少ないというループに陥ってしまうわけです。

内臓型冷え性の改善策

内臓(下腹部)を温めるという方法もありますが、それ以上に体質改善がまず必要となります。

定期的な運動をして筋肉をつける、カラダを冷やさない、カラダのゆがみを整える、自律神経のバランスを整えるなど、平熱を上げるためには、生活の習慣、食生活などの見直し等、改善のための努力をするなどして、基礎代謝を上げて、滞ってしまったカラダのめぐりを元の正常な状態に戻してあげることが先決です。

川越市しで、内臓の冷えから起こる冷え性の改善を目指すなら川越総合整体院

(川越総合整体院)

2016年10月23日 07:39

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>

100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。